为深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记在全国教育大会上的重要讲话批示,山东大学沂路山海“推普传薪润乡土”志愿服务调研团紧扣“推普助力乡村振兴”主题,以“语言为桥、赋能乡土”为核心定位,于2025年7月至8月分阶段开展推普实践。

团队以“精准推普、服务振兴”为目标,将语言推广者与振兴助力者作为自身定位,聚焦乡村发展中全方位的语言需求,通过“调研摸痛点—培训提能力—文化凝共识”的闭环模式,将普通话推广转化为乡村发展的“软实力”,服务乡村振兴战略。

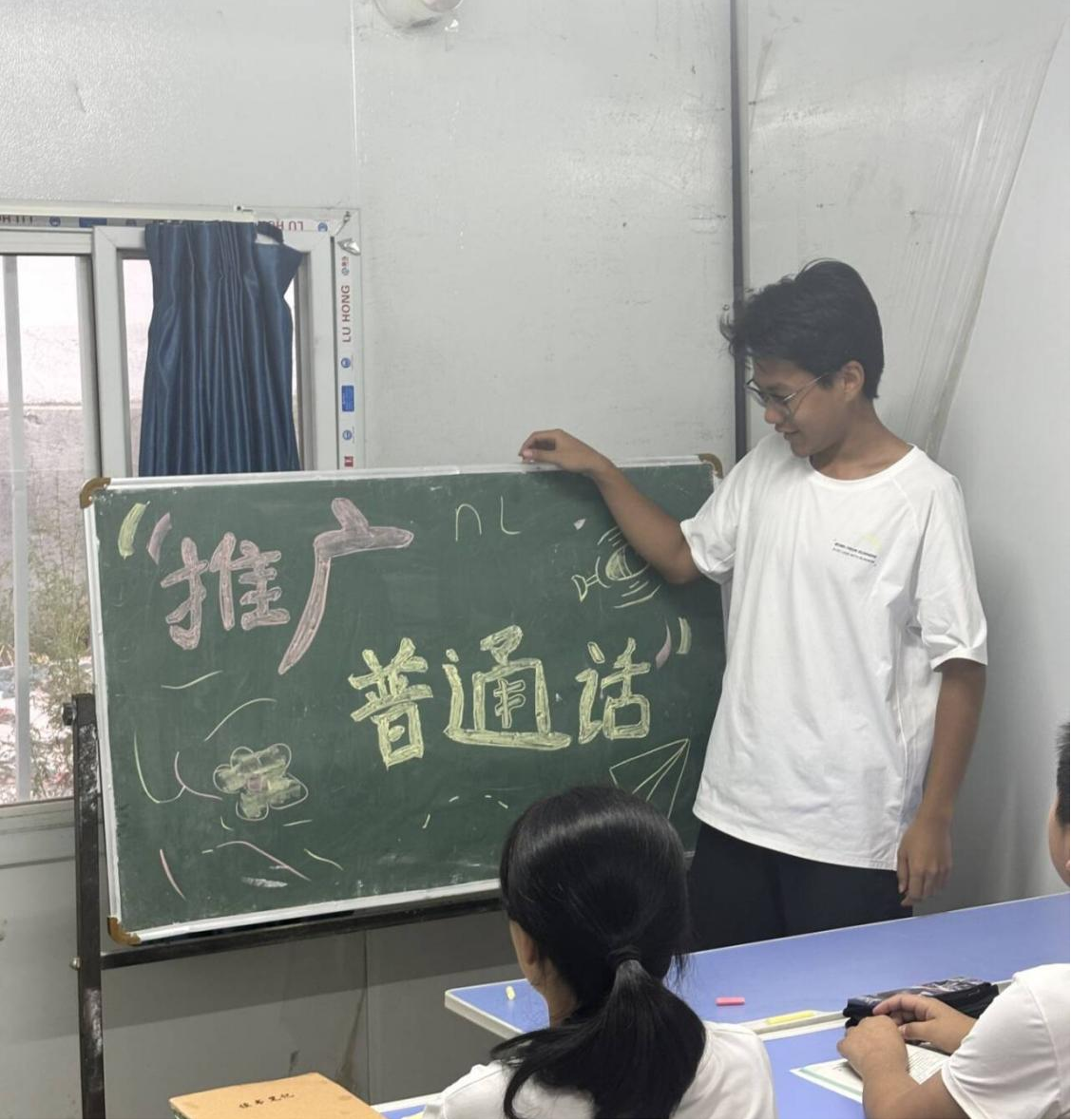

团队7月中旬—8月上旬在山东省临沂市沂水县杨庄镇及周边乡镇开展集中实践。实践初期,团队开展推普调研,采用“问卷+访谈+座谈”方式,梳理出“农村电商语言障碍”“高龄人群对普通话了解少”等痛点,为后续工作提供了依据。实践中期,进行“推普技能+”定制化培训,团队为蓝莓种养殖户和“沂蒙小棉袄”非遗产业等电商从业者开设“普通话与技能”课。调研团展开语言教育帮扶,与杨庄镇中小学和幼儿园结对,讲解发音技巧,组织“拼音闯关”等活动,夯实学生语言基础。团队立足当地丰富的乡村文化,设置书法楹联展示区,整理沂蒙小棉袄等非遗故事,助力非遗传承与旅游宣传,激发村民对普通话和本土文化的热爱。在线上活动中,团队设计录制2条推普数字短音频,聚焦直播和日常交流用语,通过村微信群传播,获群众“学得会、用得上”的积极反馈。

集中实践阶段结束后,团队进入分散实践阶段。活动辐射5省9余地,团队成员扩大服务半径、延续推普行动。其中,四川凉山分队为20余名务工村民培训求职用语;贵州黔南分队开展的“汉字起源”课堂覆盖60余名学生;江苏苏州分队改编农谚歌谣,增强规范语言认同。

山东大学“推普传薪润乡土”志愿服务调研团以国家通用语言文字为纽带,打通语言服务“最后一公里”,提升群众普通话应用意识,化解推广与方言保护误区,助力电商发展、非遗保护和产业振兴,展现山大青年担当。未来,队伍将深化“推普+”模式,让普通话成为产业腾飞、文化焕新、共同富裕的基石,书写更精彩的乡村振兴“语言答卷”。