为深入感受中华优秀传统文化的基因密码与当代活力,我院“岁时记忆·文化共振”实践队于7月31日——8月18日分赴河北唐山、陕西安康、江苏南通三地,深入文化现场开展实践调研。

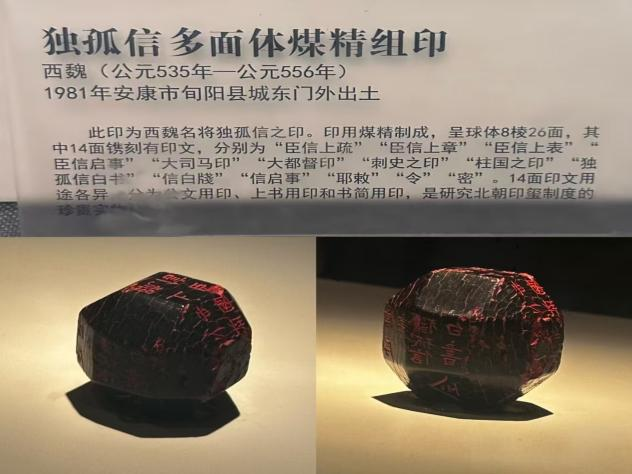

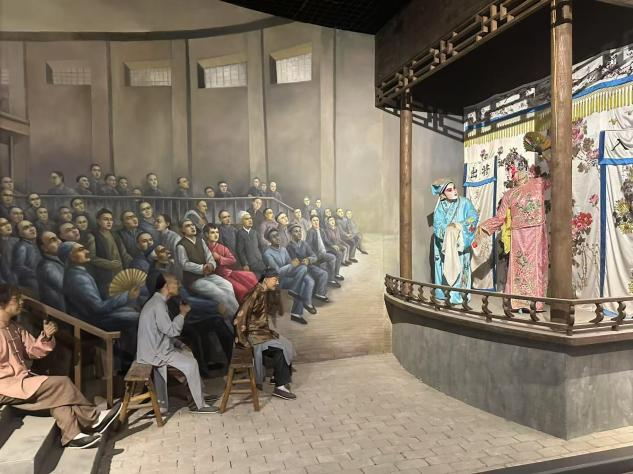

实践中,团队在三地展开针对性探访。在河北唐山,队员们走进开滦国家矿山公园,通过档案查阅和实地考察,系统了解这座百年煤矿的发展历程与工业遗产保护现状;在皮影戏、乐亭大鼓传承基地,全程参与体验工坊活动,尝试皮影雕刻,练习乐亭大鼓唱腔。在陕西安康,队员们参与当地龙舟文化传承实践,学习传统“黄瓜底”龙舟的制作工艺,亲身体验端午“抢鸭子”民俗活动;在安康博物馆,队员通过研习汉调二黄脸谱、学唱紫阳民歌片段,深入理解当地“秦头楚尾”的文化融合特色;之后团队走进谭坝镇古宅民宿和旬阳茶山,实地观察“非遗+民宿”“非遗+茶旅”等乡村振兴模式。而在江苏南通的实践以南通博物苑为核心。队员们实地测绘博物苑“无围墙园林”的独特格局,感受张謇“让文化融入自然”的建馆理念;通过细致解读馆藏新石器骨针、宋代韩瓶、近代实业文物等展品,梳理当地文化发展脉络;参与草木染、古建纹样拓印等体验活动,亲身体验传统技艺的当代传承方式。

实践过程中,许多细节让队员们印象深刻。唐山皮影戏传承人演示的“千刀刻皮”精细手法,安康茶农采茶时自然哼唱的紫阳民歌,南通博物苑里“美人石”从废墟到园林的守护故事,都让大家真切感受到传统文化在当代生活中的生命力。

此次实践取得了丰硕成果:在唐山形成工业遗产保护与非遗传承的基础调研资料;在安康梳理出龙舟文化传承脉络和33项省级非遗的基本风貌,总结乡村非遗活化实践案例;在南通完成博物苑格局测绘和馆藏代表性文物故事整理。活动深化了团队成员对中华优秀传统文化多样性、生命力及其当代价值的认知,为后续的文化传承与创新研究积累了宝贵的一手资料与实践经验。